名人斋号考(中)

名人斋号考(中)

不管是大是小,是豪华还是简陋,中国的历代文人都喜欢给自己的书斋起个雅号,以寄情,或明志。其后缀多用斋、堂、馆、轩、楼、阁、室、庐等。

俟堂——鲁迅/北京/1916

俟堂,师曾刻

教育部里某长官想挤走鲁迅,他就安静的等着,所谓“君子居易以俟命”。1916年11月30日:上午陈师曾贻印章一方,文曰“俟堂”。后来许寿裳问到此事时鲁迅回答说:“因为陈师曾那时送我一方石章,并问刻作何字,我想了一想,你叫槐堂,我就叫俟堂罢。” 陈师曾即陈衡恪,陈寅恪的兄长,是鲁迅在南京矿路学堂和日本弘文书院的同学,后来在教育部又是同事。

周树所藏,师曾刻

先生有《俟堂专文杂集》,生前编定,去世后发表,为先生所藏古砖拓本的集合,其中汉魏六朝一百七十件,隋二件,唐一件。

俟堂专文杂集

周作人说:洪宪发作以前,北京空气恶劣,知识阶级多已预感危险,鲁迅那时候自号“俟堂”,本来就是古人的“待死堂”的意思,或者要引经传,说出于“君子居易以俟命”亦无不可,实在却没有那么曲折,只是说“我等着,任凭什么都请来吧”。后来在《新青年》上发表东西,小说署名“鲁迅”,诗与杂感则署“唐俟”——即是“俟堂”二字的倒置。但是社会上一般看重小说,大家称呼他为鲁迅,慢慢的成为他的名号,唐俟乃与别的笔名一样,逐渐的湮没了。

疏可走马,密不透风的“会稽周氏”,师曾刻

会稽周氏藏本,师曾刻

「会稽周氏收藏」和「会稽周氏藏本」两方为木质印,由陈师曾篆写,请张越丞代为奏刀

陈师曾

苦雨斋——周作人/北京/沈尹默题

苦雨斋

北京八道湾11号中院北屋,因地势低洼,下雨辄积水,故以“苦雨”名之。之前叫“煆药庐”,为俞平伯所题。

《十八年元日刘半农马隅卿二君在苦雨斋照相》

前排6人自左往右依次为:

吴兆璜、俞平伯、马廉、小娃、张凤举、钱玄同。

二排的8人自左往右为:

沈尹默、徐祖正、周作人、沈士远、马裕藻、马鉴(不确定)、沈兼士、谌稷如(不确定)。

最后站的最高的为刘半农

这是1929年元旦,在苦雨斋聚会喝日本屠苏酒的合影留念。北大“三沈”到齐,“五马”

来了仨,沈尹默和马鉴都还带了娃,看起来现场应该相当热闹。次年,刘半农和马隅卿(桌前打领结者)还有周作人的爱女都去世了,这样每年一度的聚会就中断了。

苦雨斋三间屋子里内布满藏书,正中间屋内还保存着北方特有的炕。

苦雨斋

匾额为其北大同事沈尹默题写,匾后附识云:“启明兄雅令。尹默。”尾钤“沈尹默”白文方印。

2012年苦雨斋开始改造,来源于网络

1961年周作人将此匾赠与香港友人鲍耀明说:现今斋已不存,无所用之,拟以奉赠,请查阅。

《最新支那要人传》中的周作人

无独有偶,鲁迅的《北平笺谱》的封面题字也是沈尹默的,看来沈氏的书法很被兄弟二人承认。

风雨茅庐——郁达夫/杭州/1936

来源于网络

《郁达夫日记》1935年11月19日:杭州场馆弄,大约要变成我的永住之地了,因为一所避风雨的茅庐,刚在盖屋栋;不出两月,油漆干后,是要搬进去定住的。住屋三间,书室两间。

为了这所茅庐,郁达夫借债四千余元,但仅仅住了不足一年。“茅庐”内藏中国宋、元、明、清书籍八九千册,英、德、法、日文书两万余册,不乏珍本和善本。可惜郁达夫生前并未留下书目,抗战时全部散失,据说为郁达夫的同学矶谷廉介席卷。

风雨茅庐解放后曾长时间作为小营巷派出所办公场所,1986年改为郁达夫故居。

藤影荷声之馆——吴宓/清华园/1925/黄节题

1914年秋,梁启超曾在工字厅里"赁馆著书",起名"还读轩"。1925年,国学研究院院长吴宓搬进来,取名为"藤影荷声之馆",由黄节题写匾额。

吴宓

乾隆所题的“清华园”

工字厅院门口

说说清华园工字厅。清华园始建于康熙年间,原名熙春园,咸丰二年始称清华园,今天乾隆所题的“清华园”的匾额就挂在工字厅的正门上。北门悬挂的匾额为康熙御笔的“水木清华”。

水木清华

工字厅原名工字殿,因前后两座大殿中间以短廊相接,俯视如“工”字而得名。厅内有房间100余间,属于北方古典园林庭院式设计。工字厅西北为怡春院,内有室曰藤影荷声之馆,馆内有月亮门、藤萝架、小型鱼池、假山等,是工字厅内最优美之所在。

工字厅游廊

何妨一下楼——闻一多/云南蒙自/1938

左起:朱自清、罗镛、罗常培、闻一多、王力

西南联大时期闻一多潜心研究古代典籍,除了讲课吃饭外轻易不肯下楼,饭后大家出去散步,他也不去。与他毗邻而居的历史系教授郑天挺见他这般刻苦,便劝他说:“何妨一下楼呢?”引得教授们都笑了起来。从此,闻一多住的房间便被同仁们戏称为“何妨一下楼”。

来源于网络

雅舍——梁实秋/重庆北碚/1939

“雅舍”的“雅”字取同住的友人吴景超之妻龚业雅名字的最后一字。

来源于网络

雅舍共是六间,我居其二。篦墙不固,门窗不严,故我与邻人彼此均可互通声息。邻人轰饮作乐,咿唔诗章,喁喁细语,以及鼾声,喷嚏声,吮汤声,撕纸声,脱皮鞋声,均随时由门窗户壁的隙处荡漾而来,破我岑寂。入夜则鼠子瞰灯,才一合眼,鼠子便自由行动,或搬核桃在地板上顺坡而下,或吸灯油而推翻烛台,或攀援而上帐顶,或在门框桌脚上磨牙,使得人不得安枕。

来源于网络

在这里梁实秋写了后来印行三百余版的《雅舍》,还翻译了《呼啸山庄》及莎士比亚的部分作品。

龙虫并雕斋——王力/云南昆明/1942

王力在龙头村的房子前抱着王缉志

1942年,我因避敌机空袭,搬到昆明远郊龙头村赁房居住。房子既小且陋,楼上楼下四间屋子,总面积不到二十平方米,真是所谓“斗室”。土墙有一大条裂缝,我日夜担心房子倒塌下来,所以我在这个农村斗室里写的小品就叫《瓮牖剩墨》。

1943年我兼任粤秀中学校长,搬回城里,住在这间中学里,房子虽然仍旧陋小,但是比龙头村的那房子好多了。小院子里有一棵棕榈树,所以我在这所中学宿舍里写的小品就叫《棕榈轩詹言》。

王力与陈寅恪

由“瓮牖”一变而成为“龙虫并雕斋”是由自谦变为自夸,其实雕虫则有之,雕龙则未也。偶然想要雕龙,结果恰像古人所谓“画虎不成反类狗”,实在是“雕龙不成反类蛇”。所雕的仍旧是虫,只不过是一条长虫而已。像我们这些研究语言学的人,除了写一两本天书之外,不免写几句人话。如果说我们写小品文不单为卖钱,而还有别的目的的话,这另一目的就是换一换口味。在这大时代,男儿不能上马杀贼,下马作露布,而偏有闲工夫去雕虫,恐怕总不免一种罪名。

缘缘堂——丰子恺/浙江石门湾/1932

请马一浮先生题写“缘缘堂”

请马一浮先生题写“缘缘堂”,办了一块数十年陈旧的银杏板镌上,匾额下面挂着吴昌硕的老梅中堂。旁边是弘一法师写的对联“欲为诸法本,心如工画师”,再两边是我自己写的小对联“暂止飞乌将数子,频来语燕定新巢”

有一天我在小方纸上写许多我所喜欢而可以互相搭配的文字,团成许多小纸球,撒在释迦牟尼画像前的供桌上,拿两次阄,拿起来的都是“缘”字,就命名曰“缘缘堂”,当即请弘一法师给拟写一横额,付九华堂装裱。到中华民国廿二年春,在我的故乡石门湾的梅纱弄里,我的老屋的后面,建造高楼三楹,弘一法师所写的横额太小,我另请马一浮先生题名。

距运河约二三百步,支流的岸旁,有一所染坊店,名曰丰同裕,店里面有一所老屋,名曰敦德堂,敦德堂里面便是缘缘堂。缘缘堂后面是是市梢,市梢后面遍地桑麻,中间点缀着小桥,流水,大树,长亭,便是我的游钓之地了,洪杨之后就有这染坊店和老屋,这是我父祖三代以来歌哭生聚的地方。

缘缘堂构造用中国式,取其坚固坦白。形式用近时风,取其单纯明快。一切因袭,奢侈,繁琐,无谓的布置与装饰一概不入。全体正直高大,轩敞明爽,具有深沉朴素之美。正南向的三间中央铺大方砖,正中悬挂马一浮先生写的堂额,壁间长悬的是弘一法师写的《大智度论·十喻赞》。西室是我的书斋,四壁陈列图书数千卷,风琴上长挂弘一法师写的长联。东室为食堂,内连走廊、厨房、平屋、四壁悬的都是沈寐叟的墨迹。堂前大天井中种着芭蕉、樱桃和蔷薇。

缘缘堂复建后,来源于网络

门外种着桃花,后堂三间小室窗子邻着院落,院内有葡萄棚、秋千架、冬青和桂树。楼上设走廊,廊内六扇门,通入六个独立的房间,便是我们的寝室。秋千院落的后面是平屋、阁楼、厨房和工人的房间。——所谓缘缘堂者,如此而已矣。我只费六千金的建筑费。自民国二十二年春日落成,以至二十六年残冬被毁,我在缘缘堂的怀抱里的日子,约有五年。

常出屋斋——废名/香山卧佛寺南/1932/周作人题

废名,冯文炳

古有田生者,性孤僻,为了发愤读书,躲在屋里十年不出门。此种痴情怪行,废名以为不足取,故反其意而取了“常出屋斋”的雅号。小院北房三间,东西厢房各两间,院落宽敞,坐窗前可眺望香山最高峰,亦能听到卧佛寺中的钟声。

匾额为其师周作人题写。

待漏斋——张恨水/重庆/1938

张恨水的《巴山杂忆》中写到:“建文峰下屋三排,茅屋亲题北望斋。不道此来都成异,云天西望立寒阶。”取放翁句“北望中原泪满襟”之意。

为躲避敌机轰炸,在偏僻的巴南区南泉桃子沟,稀稀疏疏的搭建了一些简陋的房子,四壁用弧片竹片糊泥,房顶茅草覆盖而成,供流亡到陪都的文化名流栖身,人称国难房子,张恨水一家在此度过了八年的山居岁月。

山窗小品

每谷风卷起,油然作云,则太太取盆,公子索瓮,各觅旧漏处以置之,作未雨之绸缪。予亦觅数尺之油布,预以蔽吾书笥。然后群居安全之地,拭目以待漏下。吾于此顷刻凝思中,忽得奇想,即裁尺纸,书“待漏斋”三字以榜吾门。

抗战胜利后他在《告别重庆》里说:“南京失陷,家乡吃紧的时候,我提一只皮箱,悄悄到了重庆。重庆的雾和山洞,保护我度过了7年的轰炸;重庆的平价米,充了我6年的饥;南温泉的草屋,为我挡了8年的风雨;南温泉的山水,温暖了我8年的襟怀。不是这一些,怎能活到今天,我又怎能不加以感谢?”

梦草斋——冰心

冰心在学生时代,读了许多中国古典名著,对爱打抱不平、落草为王的“绿林好汉”十分敬慕,于是她把自己的书屋起名为“梦草斋”。

冰心与吴文藻的婚礼,主持人为司徒雷登

无倦苦斋——钱君匋

无倦苦斋,来源于网络

“无倦苦斋”边款刻着:“余得无闷、倦叟、苦铁印数均逾百,堪与三百石印富翁齐大比美,乃珍护之于一室。效沈韵初‘灵寿花馆’,缀三字别署之首字以名之。且《战国策》有‘无劳倦之苦’一语,益喜其巧合,此亦好古之乐也。癸卯夏(1963)六月,钱君匋并记。”

钱君匋,来源于网络

钱君匋当时人称“钱封面”,曾为鲁迅的《死魂灵》、茅盾的《蚀》、巴金的《家》等4000余册图书设计封面,因为无法应付繁多的稿件,由丰子恺执笔,郑振铎、叶圣陶等签名,在上海的报纸上登载封面设计的润格,价格很高,但索求者依然纷至沓来。

梅窠——石评梅

因爱慕梅花,自号评梅,斋名“梅窠”。与萧红、张爱玲和吕碧城合称“民国四大才女”,死后和高君宇合葬于陶然亭。

陶然亭公园,来源于网络

惨庐——张友鸾/重庆

墙用竹片编成,和上泥巴,屋顶用茅草覆盖,张恨水名之曰惨庐,又名未完堂。

张恨水说:“大田湾仅一茅草小庵而已,其书房之小,仅容一桌一椅,更又一几。来三客,则立其一,又其一则掩门而始得凳而坐。”

张友鸾,民国著名报人, 《世界日报》、《立报》总编辑。

菱窠——李劼人/成都/1936

来源于网络

日军飞机轰炸成都,李劼人从成都城内疏散到郊外的沙河堡乡间,在一座菱角堰边建造了一处以黄泥筑墙、麦草为顶的栖身之所,他还浪漫的在自家的门楣上题了一块名叫“菱窠”的匾额。

李劼人

古槐书屋——俞平伯/东城老君堂/1920/朱自清命名

古槐书屋门前,来源于网络

位于北京市东城区朝内大街北竹杆胡同,占地1275.71平米,建筑面积714.4平米。因院内有一株340多年的古槐,1920年代经常借住于此的朱自清先生称其为“古槐书屋”。

古槐书屋平面图,来源于网络

400年的古槐,来源于网络

坐忘斋——姚克/香港

姚克与鲁迅

父亲给他的书房起名为“坐忘斋”;工作时,他特别专注,以致外面的世界不复存在似的。他用毛笔书写的三个汉字刻在打磨过的木板上,挂在书房远端的墙上。我依然记得深棕色木头衬着绿油油的墨汁,使它看上去就像神龛或寺庙门上方的匾额。挨着这堵墙的是两张巨大的红木书桌,背靠背,配套放置着台灯和皮椅。一张是父亲的,一张是母亲的。除了一扇大窗户外,书房每英寸的墙壁空间都从地板到天花板排列着书柜,书柜上有可以上锁的玻璃门,尽管父亲从不费心去锁。——姚湘

静虚村——贾平凹/西安

贾平凹在书斋,来源于网络

我刚从山里搬到西安时,住城北新村,地方虽小,却很安静,我就取名静虚村。静是心静,虚是心宽,包容大”。

来源于网络

参考书目:

陆拂明《陈师曾为鲁迅所作的印章》

薛林荣《鲁迅的封面》

芸斋窗下《苦雨斋1929年元旦:聚会》

马路天使《初访苦雨斋》

维基图书馆

部分图片来源于网络

-

- 中国福建长乐概况

-

2025-03-15 02:27:10

-

- 宋代之晋阳古城

-

2025-03-15 02:24:54

-

- 吴鹰:手压二马,30美元闯世界创70亿营收,曾把任正非逼出抑郁症

-

2025-03-15 02:22:38

-

- 特色资源“解锁”城市新IP 南海新区推动精致建设全方位“加速跑”

-

2025-03-15 02:20:23

-

- 名校之光 - 安徽省舒城中学:天下己任,“仁风”遐扬

-

2025-03-15 02:18:07

-

- 他是“谢尔顿”的原型,二战结束后带火了“量子力学”

-

2025-03-15 02:15:51

-

- 《战狼》庄小龙:吴京部队的班长,曾代表中国参加特种兵猎人集训

-

2025-03-13 19:36:19

-

- 芸苔素内酯多打几遍效果会更好吗?认清芸苔素内酯就全都明白了

-

2025-03-13 19:34:03

-

- 现在蛏子最肥美,大厨教你一招,让它吐沙又快又干净,吃的超过瘾

-

2025-03-13 19:31:48

-

- 五一劳动节的来历

-

2025-03-13 19:29:32

-

- 土味情话,吐到你心里

-

2025-03-13 19:27:16

-

- 陕西有个千阳县

-

2025-03-13 19:25:01

-

- 三国杀:闪电伤害可怕?这些武将从来不怕,甚至主动求劈

-

2025-03-13 19:22:45

-

- 美国最漂亮的女性之一-阿什莉·特沃特

-

2025-03-13 19:20:29

-

- 还原清朝的官服等级,不同图案代表不同地位!

-

2025-03-13 19:18:14

-

- 唱功酱的零基础乐理知识课堂(二)大调和小调

-

2025-03-13 19:15:58

-

- “乌蒙磅礴走泥丸”的乌蒙在什么地方?有哪几支红军到达过这里?

-

2025-03-12 01:38:57

-

- 勇气哪来?马雪阳骂TFboys掏粪,舞蹈不会跳还污蔑千玺跳错

-

2025-03-12 01:36:42

-

- 详细为你解析纹身的忌讳和讲究

-

2025-03-12 01:34:26

-

- 石家庄北国超市为什么在“国际庄”这么狂浪?

-

2025-03-12 01:32:10

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相)

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相) 杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁

杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁 中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责

中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责 名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介

名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介 四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗?

四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗? 实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米!

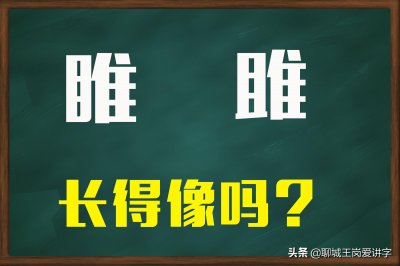

实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米! 汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了

汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了 199·99的含义 991的爱情意思

199·99的含义 991的爱情意思 “呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了

“呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了 毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态

毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态