和食:传承千年的饮食文化

和食:传承千年的饮食文化

大家好,我是老饕,在2014年5月,日本首相安倍晋三在巴黎参加一场“和食”魅力推介活动时,曾说道:已被列入“非物质文化遗产名录”的“和食”,所崇尚的对自然的敬畏和对原材料的重视,与法国料理有异曲同工之妙。那么,在和食中,这种敬畏与重视究竟如何彰显?

● 日本浮世绘上描画的和食飨宴场景

传承千年的饮食文化

午夜,零点的钟声响起,当晚归的人们赶着回家之时,在繁华都市的一隅,一家料理店方才开始营业。这里地方不大,菜单只有猪肉味噌汤套餐一种,但老板会尝试利用现有的食材做出各种美味,以满足客人的需要。特殊的经营风格和充满怀念的味道,为其招来不少客人。在这喧嚣淡去的寂静深夜里,卸下满身疲惫的人们,或品尝自己钟情的美食,谈论彼此遇到的趣事;或独自浅酌,用清酒冲去那心中的愁绪。人生百味、悲欢离合,一出出故事在这小小的餐厅里被娓娓道来……

这是前几年日本MBS电视台出品的午夜电视剧《深夜食堂》的情节。我早前便看过,正如其片名那样,这部淡淡的日剧很适合在喧嚣淡去的夜晚,独自一人静静地观看。简单的食材被带着心意加工成美味,而食客和烹调者之间则通过食物交换着彼此背后的人生故事。看完每一集,都会让人在心里萦绕着淡淡暖伤的同时,也油然生出诸如“淡淡的生活也不错啊”这样的感慨。

正是看完这部日剧之后,我开始对美食生发敬畏之心,并由此对日本料理产生浓厚的兴趣。甚至,有时心里不断地去想,身边如若有这样的一家餐厅,那该是多么幸福。然而,对照如今真实环境里一口舒心饭难求的现状,却只是徒增对充满温暖与故事的深夜食堂的艳羡,以及对博大精深的和食的仰慕。

风土、文化

什么是日本料理?寿司、刺身、清酒?还是天妇罗、章鱼烧、荞麦面?准确来说,都不是。因为又被称为“和食”的“日本料理”并不是我们通常所理解的“日本菜”,这个在日语中被解作为“日本式烹饪”的词语,其实是被用来泛指日本的饮食文化,是日本文化重要的组成部分。所以,一份茶泡饭、一碟腌鱼头、一碗大酱汤是日本料理,而同样的,摆设非常精致、有如艺术的怀石料理也是日本料理。当然,对普通日本人来说,和食不过是他们日常的传统饮食罢了。

日本是一个四周被大海所环绕的岛国,然而生活在列岛上的大和民族却是不折不扣的农耕民族。一直以来,日本岛民只是孜孜不倦地向着大海讨生活,靠着捕鱼捉虾来丰富自己的餐桌,而以稻米等谷物作为自己的主食。

早在弥生时代(公元前300年~公元300年),日本人就学会了种植水稻,同时他们还学会了酿酒和在食物中添加佐料,并确定了“稻米加鱼类”的食物结构,而这通常被看作是日本饮食文化的开始。直至今天,传统的日本料理仍然是以米饭为主食,然后配上鱼、蔬菜或酱菜等其他菜肴和汤。

今天的日本料理其实是大和民族传统饮食文化与外来文化交织的结果。在奈良时代,日中之间的文化交流使得中国的糕饼技艺、宴席制度等餐饮文化被引入日本,这为日本料理的发展带来众多的中国元素。如今被称作是四大日式料理之一的卓袱料理,便为典型的中国式料理。当然了,对于日本料理的发展构成影响的外来文化,并不仅仅只有中国味道,譬如就在茶道传入日本的同时期,欧洲油炸类的菜肴也开始传入日本,并逐渐发展成为之后的天妇罗。此后,又有改良自东南亚、欧洲等地的食物同样颇受欢迎的例子,如:日式咖喱饭、日式猪排饭和土耳其饭。

写到这里,我想起一个流传甚广的故事,是关于德川家康的。这位年少艰辛的一代枭雄,以坚忍沉默而著称,至花甲之年方成大事,开创了三百年江户幕府之基业。然而,家康公方才底定天下半年多,尚未安享晚年,便是骤然薨逝。医官们追根寻源,究其死因,都未能说清问题所在。最后,京都富商茶屋清次成了罪人,说是因为家康大人吃了此僚进献的鲷鱼天妇罗,方才发病而死。有好事者称,那鲷鱼肉质软,只需略用盐来调理,然后油炸,外脆内软,酥香鲜美。家康公隐忍了一辈子,终于天下大定,这时美食当前,自然是心无挂碍地甩开腮帮去大快朵颐了。可将军大人那尊贵的胃却是不堪这种平民美食的折磨,于是乎,一代雄主就这样病殁在骏河城中。

德川佳康是不是因为贪吃鲷鱼天妇罗而死,后世对此颇有争议,但不管怎么样,从葡萄牙人那边流传而来的天妇罗,在江户时代的确很受欢迎。

架起一口深锅,将油烧得滚开。野菜或水产自然是得新鲜应时,若是能够用伊势湾大龙虾或是初鲣来做,则更妙了。用鸡蛋、冷水、麦粉揉混做成的“衣粉”也有讲究,打入蛋液时,蛋清多点的称为“银妇罗”,蛋黄多的则称“金妇罗”,前者口感柔腻,后者则香酥诱人。油锅里炸得油黄焦脆的天妇罗捞上来后,淋上酱油吃,简直是美味到了极点。这还是平民的吃法,要是武家公家这等贵族,还会用味霖、萝卜、生姜、柑橘汁、海盐、柚子皮来调味,以清鲜酸甜的味道来消解油腻。

●用稻米制成的饭团

天妇罗之所以会被看作真正的江户风味美食,很显然与家康公的死因不无关系,就连江户幕府的第一代征夷大将军都是因吃这玩意而死,噱头自然十足了。传闻自家康公过世后,幕府就不许吃天妇罗了。听起来似乎是“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,但更可信的原因是:江户城多木质建筑物,而天妇罗需要大火热油炸食,很容易导致火灾,一旦烧起来,搞不好江户城直接灰飞烟灭了。毕竟,德川幕府三百年,江户一直大小火灾不断,尤其是庆长六年(1601年)的那场大火更是将全城尽皆焚毁。

事实上,一直以来天妇罗都是江户著名的屋台食物,所谓“屋台”,就是路边摊。明治时代,虽然很多人家也能够在家中炸食天妇罗,但多数人还是乐意去路边购买,其原因一半是因为普通人家没有那么多油用来炸食,一半还是因为怕着火。德川家康死了,死因说不清,却成就了鲷鱼天妇罗,有人说这不过是个以讹传讹的说法。而在我看来,屋台商贩为了用香脆口感吸引客人,故而炸制天妇罗时多是油重火猛,而从健康上来说,这的确会不利于当时如家康公这样的贵族。

江户幕府之初,日本人饮食相当简单。大米饭、两指宽小鱼一条、腌萝卜一小碟、白水煮野菜一盅、酱汤一小碗,便是贵族们极为丰盛的一餐了。这从家康公的另一个故事就能管中窥豹了。传闻家康公生性节俭,统一战国乱世后也是如此,连鱼都很少吃,每天只吃些腌萝卜就米饭。一日,他听到将军内府中的几个女中(侍女)在抱怨小菜仅有腌萝卜,于是素以待人温和著称的德川家康微笑着说:“好吧,既然你们不爱吃,那就不要吃了。”从此之后,作为小菜的腌萝卜消失了,女中们只能够干吃米饭。

这个故事倒不是说德川家康多么生性刻薄,而是刚刚经历过战国时代的日本的确很贫穷,就算是大名、领主,也没有条件吃到什么美味,常以几块腌萝卜、腌鱼下饭的家康公贪吃了些鲷鱼天妇罗,也在情理中。然而,口腹之欲满足了,可肠胃不调,乃至身体出问题,似乎也是自然的了。

值得一提的是,在近代之前,如德川家康这样的富贵之人之所以饮食清淡,并不完全是因为没有条件去吃,而与宗教有着很大关系。应该说,佛教对日本料理的发展是有很大影响的,“自然、平和”的佛家思想在融入日本文化后,也渗透到日本人的日常饮食中。佛教的戒律,还有国家政治干涉的因素,使得日本人在明治维新之前,甚至很少食用牲畜肉类。

而这一风俗直至明治维新方才得以改变。彼时,号称“东洋伏尔泰”的福泽谕吉曾在报纸上发表《肉食说》一文,称“我国民缺乏肉食,诚非养生之法,因而疲弱者亦不在少数,此乃一国之损亡。既已知晓其损亡与弥补之法,何不用乎……”尔后又撰写《应吃肉》,说欧美人的体格之所以强于日本人,是因为“欧美人喜食肉类,最为滋补,日本人则食草菜,滋养不足。”正是在他的这种“吃肉强身说”的鼓吹下,“有识之士”纷纷认为师学西洋文化,应该首先学会吃肉。于是乎,从宫中开始,一场轰轰烈烈、自上而下的“倡导食肉运动”拉开了序幕。

1871年11月,宫内厅开始为天皇膳食增加牛奶。次年,天皇宣布废除肉食禁令,并亲自试吃牛肉,此事在当时乃为一件足以震动日本全国的大事。天皇陛下食用牛肉的消息被《新闻杂志》等媒体向全国推广。一时间,全国上下纷纷开始吃肉。

据《明治新闻绮谈》的记载,在明治末期(1910年),日本全国一年的牛肉消费量已达38431吨,人均为600克左右。而至大正、昭和时,肉食在日本得到进一步普及。现在的日本料理,其菜单中大多含有肉类,如牛肉、猪肉和鸡肉等,也都是日常料理中经常出现的食材。

显然,明治维新并不仅仅改变了日本的历史走向,同样也对日本的饮食文化发展产生了巨大的影响。虽说江户时代是日本料理发展的重要阶段,此时开始逐渐形成的本膳、桌袱、会席、怀石四大料理是构成日本料理的基础,但明治时代所形成的饮食文化和习惯才是日本料理的根本。因为,正是在经过明治时代的发展后,自弥生时代一路磕磕绊绊走来的和食才得以演变成今天的日本料理,存在于当今日本人的日常生活中。

食材与四季

前文提到,天妇罗之所以在江户时代很受欢迎,一个很重要的原因就是当时普通人家没有那么多油用来炸食,这并非无稽之谈。在明治时代之前,自然资源较为贫瘠的日本所出产的动植物油很少。同样,砂糖及各类香辛料在当时也是珍稀物。因此,在日常烹调中,油和具有强烈味蕾刺激功能的调味品使用便非常之少,而这也使得日本人对于追求食材本身的味道很是看重。

直至今天,“自然原味”都是日本料理的首要精神。无论是数小时慢火熬制的高汤、调味,还是烹调手法,均以保留食物的原味为前提。正如自室町时代一直延续至今的烹调流派“四条流”第41代传人四条隆彦所宣称的那样:“日本料理有一条原则,即其美味不能超过材料原有的滋味。”

●令人垂涎欲滴的刺身。刺身,也被称为鱼脍、鱼生、生鱼片,蘸调料直接食用。

保持食材原有的滋味,首先在于食材要新鲜,故而食材的时令也是日本料理最为讲究的。而也正是由于日本人深信谷物、蔬果、水产等各类食材都有最佳时令,他们也就非常在意从饮食中来获得四季不同的感受,譬如——二月之早春,当是吃鰆,这种海鱼自古到今都被日本人认为具有浓厚的春天气息,于是可将鱼肉先放入西京味噌中腌渍后再用炭火烧烤,也就成了美味的“鰆の西京烧”。

仲夏之六月,正是吃鳗的好季节,一道“鳗鱼饭”从江户时代传承至今,盛久不衰,而那满街的“蒲烧鳗鱼”更是岛国夏季的一道美食风景线。

初秋之八月,最是让人难忘的美味当然是秋刀鱼了。“盐烧秋刀鱼”做起来很是简便,只需在秋刀鱼表面撒上一层食盐,继而以炭火慢慢烧烤,佐以萝卜泥、酱油一起食用,被认为是地道的“东瀛の味”。

严冬十二月,鳕鱼这种冷水性的深海洄游鱼上市了。若将嫩豆腐压成豆腐泥,然后入锅和高汤一起制成汤,而后放入事先用盐和酒腌制后裹上葛粉入水氽熟的鳕鱼块,撒上三叶芹等配料,便成就一道典型的日式清汤料理了。

四季感在和食中可谓无所不在。不管在什么季节,一道“吸物”也许更能够体现出日本人在这方面的用心。所谓“吸物”尽管只是一碗在高汤中加入酱油、盐所做成的味道清淡、没有油星的汤汁,但却能够让人感觉到浓浓的季节性。清澈透明的汤中,不只有小块剔除了骨刺的鱼肉,或是鸡肉、豆腐之类,还必定会有时令蔬菜相伴。那漂浮着的被称作“木の芽”的山椒叶,或是因为季节不同而有所差异的柚子皮,更是时时都让食客感受着时令和季节的变迁。面对着这样一碗透露出浓浓季节感的“吸物”,你当是举起碗,先闻一闻香味,感受一番当下的季节,然后慢慢喝下……

不仅是食材,配菜、香料乃至摆盘、器皿,和食同样也很注重季节性,以向食客呈现出四季的变化。如配菜的装饰必须直接点出季节的特性,这就需要料理师在春季使用竹叶、紫苏叶、楤の芽、樱叶等,在盘中为食客呈现绿意盎然的春意,而秋季则以柿子叶、枫叶、银杏叶、芦苇穗之类来呈现幽艳之美。

盛装食物的器物自然也是讲究一些的,要求一菜一器,并按季节和不同的菜式选用,甚至盛器上的花纹也会因季节而异。早春用带有梅花、樱花的餐具盛以精致的美食,有些漆碗上所描画的赶走邪魔、招来福气的图案显然是象征着春的旧去新来;初夏,那莼菜、梅子之类的食材会以透明玻璃器皿来盛装,置放于碎冰之上,带给人以清凉透彻之感;倘若是枫叶艳红的深秋,用来装盛蒸物与烧物的陶皿能够让人感受到秋之沉稳……

春樱、夏绿、秋枫或冬雪,从食器的选用开始,再到食材配菜、摆盘装饰、调味色彩,料理师将自己的心意通过精美的料理传递给食客,而食客则通过眼前的食物感受着料理师的内心。其实,这更像是食客与料理师之间的心灵对话,就如同《深夜食堂》给人的温馨那样。正是这种如同恋爱一样的感觉,使得对季节感的追求始终是厨师和食客所乐此不疲的雅事。尽管时至今日,“和食”的内涵已经发生了相当大的变化。

眼睛的料理

日本料理本身就可以称得上是艺术。有人说,吃日本料理,一半是吃环境、氛围和情调。的确如此,日本料理对食物形与色的高度讲究甚至可以体现在盛装食物这个细节上。相较于中餐里的“装盘”,和食的“盛付”其实更像是一门体现美学修养的摆放艺术,而最能体现这一点的,大概就是“刺身”了。据天保末期介绍江户时代风俗的随笔集《守贞漫稿》记载——“刺身”的“盛付”讲究一种山水的感觉,如在平坦的大盘中,用切成细丝的萝卜在左前方隆起地堆成小山状,上置一片青绿色的紫苏,旁边插放一支植物,便可使人联想起苍翠的远山。再将切成花色的鱿鱼、切成薄片的鲷鱼排放在其下, 犹如潺潺流水。或者再配放几枚红色的金枪鱼,置一朵黄菊,色彩极为悦目。

要将食物的盛装展现得如此有艺术感,对于料理师也是一种考验。在日本,人们认为一个厨师的水平高下主要取决于两个方面——刀工和一双装菜的筷子。食物该如何在碗碟中摆放、怎样将食材巧妙地构出美感、不同食物的色彩如何去搭配,这些在日本料理中,甚至比调味更重要。于是,筷子的功能也就变得如同画师手里的墨笔那样,用来在餐盘中勾勒出艺术。

不过,和食之所以会被认为是一丝不苟、十分精细的美食,除了在制作上要求“材料新鲜、切割讲究、摆放艺术化”,注重“色、香、味、器”四者的和谐统一之外,一个不能忽视的重要原因就是对饮食环境的考究。日本人喜好风雅,一个“雅”字在日本料理中几乎是无处不在。自江户时代,刻意营造出来的看似素朴、实际精致的餐饮环境,就已成为日本饮食文化中对美学追求的一种体现。

光绪五年(1879年)三月,在东亚颇负文名的王韬,应重野成斋、栗本锄云、冈鹿门、中村正直等日本名士的邀请,前往东瀛进行为期4个月的考察,他在《扶桑游记》中如此描述当时的日本料理店——栗本匏庵招饮柳岛桥本酒楼,为余饯别。柳岛亦东都名胜所,其地村落参差,河水如带,板桥垂柳,风景宜人。临流一酒楼极轩敞,楼外之黛色波光与楼中之扇影衣香相掩映。

能够让这位来自于礼仪之邦,在东亚、乃至于在英伦三岛都甚有名望的中国学者产生这样的感觉,可见在江户、明治时,日本料理店的环境已是颇为雅致了。

今日之日本,虽然其经济相当发达,较之于江户、明治时期,无论是文明程度,还是城市化水平,皆不可同日而语。可大多数料理店依然保持着那种小巧雅致的模样,而且对饮食环境整洁干净的追求,也是一如往昔。即便是深藏于城市一隅或是位于山陬海筮的偏远小店,也大抵都是窗明几净的。

然而,不得不承认的是,在今天的日本,随着全球一体化的进程加快,外来文化如潮涌来的情况下,传统的和食也承受着巨大的冲击。越来越多的日本人,也开始偏好西式快餐及方便的包装食品。这种饮食习惯的改变,使得和食在日本逐渐失去了吸引力,甚至与和食相关的家庭传统和文化习俗,也面临着消亡的危险。

传统饮食文化渐渐没落的危机,使得很多有识之士希望“和食”的成功申遗能够改变当前日本料理所面临的尴尬处境——使得被联合国教科文组织正式列入“非物质文化遗产名录”的日本料理,能够更多地为年轻一代所接受、认同,去促使那些偏爱在外就餐的日本民众,转而关注日本式烹饪技巧和饮食传统。

的确,任何一种传统文化都不应该走向没落,而“和食”这种起源于日本列岛并逐渐发展成为独具日本特色的餐饮文化,更不应该从历史的舞台上淡去。它所具有的魅力正如2013年日本政府就“和食”向联合国教科文组织提出申遗时,在申请报告书中所写的那样——

和食是与饮食相关的社会习俗,代表了日本独有的价值观、生活样式,并且浓缩了日本的社会传统,而“食材新鲜多样,装盘贴合自然风物”的特点,又能够很好地体现日本的四季分明、地理多样性以及日本人“尊重自然”的精神。

好了,今天的分享就到这里了,希望大家喜欢。

-

- 国家公务员考试面试内容大全

-

2025-03-15 02:31:42

-

- 名人斋号考(中)

-

2025-03-15 02:29:26

-

- 中国福建长乐概况

-

2025-03-15 02:27:10

-

- 宋代之晋阳古城

-

2025-03-15 02:24:54

-

- 吴鹰:手压二马,30美元闯世界创70亿营收,曾把任正非逼出抑郁症

-

2025-03-15 02:22:38

-

- 特色资源“解锁”城市新IP 南海新区推动精致建设全方位“加速跑”

-

2025-03-15 02:20:23

-

- 名校之光 - 安徽省舒城中学:天下己任,“仁风”遐扬

-

2025-03-15 02:18:07

-

- 他是“谢尔顿”的原型,二战结束后带火了“量子力学”

-

2025-03-15 02:15:51

-

- 《战狼》庄小龙:吴京部队的班长,曾代表中国参加特种兵猎人集训

-

2025-03-13 19:36:19

-

- 芸苔素内酯多打几遍效果会更好吗?认清芸苔素内酯就全都明白了

-

2025-03-13 19:34:03

-

- 现在蛏子最肥美,大厨教你一招,让它吐沙又快又干净,吃的超过瘾

-

2025-03-13 19:31:48

-

- 五一劳动节的来历

-

2025-03-13 19:29:32

-

- 土味情话,吐到你心里

-

2025-03-13 19:27:16

-

- 陕西有个千阳县

-

2025-03-13 19:25:01

-

- 三国杀:闪电伤害可怕?这些武将从来不怕,甚至主动求劈

-

2025-03-13 19:22:45

-

- 美国最漂亮的女性之一-阿什莉·特沃特

-

2025-03-13 19:20:29

-

- 还原清朝的官服等级,不同图案代表不同地位!

-

2025-03-13 19:18:14

-

- 唱功酱的零基础乐理知识课堂(二)大调和小调

-

2025-03-13 19:15:58

-

- “乌蒙磅礴走泥丸”的乌蒙在什么地方?有哪几支红军到达过这里?

-

2025-03-12 01:38:57

-

- 勇气哪来?马雪阳骂TFboys掏粪,舞蹈不会跳还污蔑千玺跳错

-

2025-03-12 01:36:42

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相)

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相) 杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁

杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁 中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责

中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责 名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介

名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介 四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗?

四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗? 实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米!

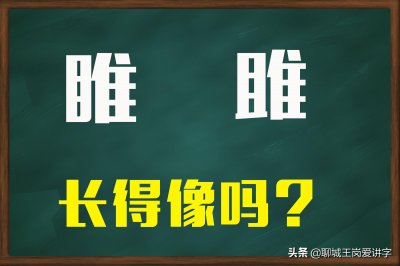

实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米! 汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了

汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了 199·99的含义 991的爱情意思

199·99的含义 991的爱情意思 “呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了

“呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了 毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态

毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态