《竹林中》武士死后,为何嫌疑人都揽罪上身?人性比真相更可怕

《竹林中》武士死后,为何嫌疑人都揽罪上身?人性比真相更可怕

《竹林中》是日本作家芥川龙之介创作的的短篇小说,在芥川龙之介的诸多小说中并不是最出彩的。

但在被日本著名导演黑泽明改编为电影《罗生门》后,不管是《竹林中》小说本身,还是电影,都赢得了世界性的赞誉。

小说的故事情节很简单,武士与妻子真砂在路途中遇见大盗多襄丸,妻子真砂受辱,武士更是丢了性命。

让人难以理解的是,借女巫之口说话的武士亡灵“承认”自己是自杀,而多襄丸和妻子真砂却各自“招认”是自己杀了武士。

他们各自自圆其说,又相互矛盾,让真相更加扑朔迷离。

那么真相到底是怎样的?武士到底是死于谁手?嫌疑人又为什么都把罪名往自己身上揽呢?

七个人七个视角

《竹林中》的叙事突破了传统的小说叙事结构,仅仅由人物的证词来构成小说事件。

而这部小说总共有七段文字,对应七段供词,除了案件当事人武士、妻子、强盗三人外,就是旁观者证人樵夫、行脚僧、捕快、老妪。

七个人七个视角,给我们提供了更多的线索来了解案件,

但实际上,作为与案件没有关系的旁观者,提供的线索更加令人混淆视听,因为他们每个人都是作为自己的角度陈述话语,而这些“话语”也极有可能是歪曲的陈述。

我们先来看老妪的证词,樵夫、行脚僧、捕快都与案件当事人没有直接关系,只有老妪与案件当事人有关系,是武士妻子真砂的老母亲。

在老妪的描述中,女儿是个“个性丝毫不输给男人的好强的女子”,没有任何相好的,女婿也“性情温和”,与人为善。

显而易见,老妪的话有明显的倾向性,她倾向于维护女儿的品德,维护女儿女婿的利益,强调女儿女婿是无辜受害者的“面貌”。

这很好理解,人有天然的求生本能,特别是在那个混乱的年代,人们很自然地从自身利益出发阐述言论,这一点,或许说这番话本人也并没有意识到。

因为就算是与案件毫无关系的樵夫、行脚僧、捕快都没有办法不从自己利益出发讲述他们的证词。

樵夫的证词都是从他自己的立场来看的,存在很多空白部分;行脚僧的证词标榜慈悲,暗示自己的清白;捕快面对上司多的是阿谀奉承之词,所以他的证词强调强盗多襄丸的穷凶极恶,但其依据也只是道听途说而已。

这些旁观者明明与案件本身可以说没有直接关系,但是这些旁观者依旧各执一词。

其实是一种自我保护意识的结果,他们的证词都有明显的倾向性。

这样造成的结果就是,本该用来鉴别案件当事人武士、妻子、强盗三人的话是否真实的依据,也成了伪依据,不具备验证的效果,这就更加增加了真相的不确定性。

那么案件当事人本身的话能否揭开案件真相呢?

这显然是不能达到的,不涉及这场案件的旁观者的证词都有待考证,更不要说处于案件中心的人物了。

盗贼、妻子、武士自然扭曲的陈述

在盗贼多襄丸的供述中,他在路上偶然看见武士妻子真砂被风吹掀了面纱,面纱下妻子的脸如同女菩萨一样好看,这诱发了多襄丸想要拿下妻子的念头。

于是多襄丸骗武士丛林中有宝藏,利用武士的贪欲把武士和妻子引诱进丛林,并且在多襄丸叙述中,他是有勇有谋的,轻而易举地绑住了武士,得到了武士妻子。

然而在心满意足的多襄丸准备离开的时候,妻子真砂突然发疯一般嚎叫要么丈夫去死,要么多襄丸去死,她只跟活着的那个人离开。

多襄丸凝视真砂的表情,那一瞬间,他突然想要这个女人做他妻子,于是他要跟武士决斗,公平公正地决斗。

多襄丸解开了捆绑武士的绳子,与武士打了足足二十三个回合,成功杀死了武士,而这个时候,妻子真砂却不知所踪。

很显然,在多襄丸的叙述中,他倾向于把自己塑造成一个真性情的、彪悍勇武的草莽英雄,对妻子真砂并不是一时色欲熏心,而是掺杂着真感情的,是希望真砂做自己的妻子的。

然而在妻子和武士的叙述中,关于武士的死却是另一个故事。

关于从大路到丛林这段路途经过,以及武士如何被捆绑,妻子如何被凌辱,在妻子和武士的叙述中都没有提及,那么我们先暂且认定盗贼多襄丸前半段证词是真实可信的。

主要是后面半段故事的发展,在妻子的叙述中,她强调自己在被强盗凌辱后,丈夫多次用鄙夷冰冷的目光看着自己,强烈的不堪受辱心情促使着真砂要与丈夫同归于尽。

但是在用短刀杀掉依旧被绳子捆绑、没有反抗之力的丈夫后,真砂试过把短刀插进喉咙,跳过山脚的深塘等等自杀方式,都没有成功,也就放弃了自杀的想法。

说起来很可笑,一个人若是真的想死,怎么会死不掉?又不是奇幻世界。

妻子真砂很明显并不是真的想死,而是实实在在地树立自己忠贞的形象,而忠贞也是那个时代女子生存的标杆,那么她这样说就无可厚非。

而在武士的叙述中,妻子在被凌辱后反而更加附和强盗,并且在强盗巧舌如簧的劝说下,妻子要抛下自己跟强盗离开。

但在要走时,妻子要求强盗杀掉自己,这个时候,强盗像是认清了妻子的本质,不愿意这样做,妻子便发疯一般往丛林深处跑去了,而强盗在用刀割断捆绑自己的绳子后,也离开了。

但是在面对这样的屈辱后,武士放弃了继续活下去的念头,用短刀自尽。

强盗说是自己杀了武士,妻子说是自己杀了武士,武士却说自己是自杀,三个人演绎出三个不同版本的死亡剧本。

那么真相到底是怎样的呢?为什么所有人都倾向于把罪名往自己身上揽?

这一点,其实从三个人不同立场以及证词的侧重点就可以看出来。

为什么把罪名往自己身上揽?

在强盗多襄丸的叙述中,他多次强调的是人内心的欲望,色欲是他的欲望,财欲是武士的欲望。

当欲望成为一种沟通手段时,强盗多襄丸就更倾向于用实践来满足自己的欲望。

而且具有讽刺意味的是,在强盗看来官场上的权力关系也不过如此,是欲望推动着人们的行动。

“我在杀死他的时候会用腰间的长刀,你们不用长刀,只会用权力、用金钱来杀死他,用花言巧语来杀死他······就罪孽的深浅而言,是你们更坏,还是我更坏,那还真说不定呢!”

说明在强盗多襄丸眼里看来,人去满足欲望是合理的,而他的暴力手段也是直接的、光明正大的。

而且在最后与武士“决斗”前,至少在多襄丸看来,他是在跟武士“决斗”,是真正凭武力得到的真砂。

那么强盗多襄丸就并非是穷凶极恶的贼人,而成为有血有肉的草莽英雄,

因为杀掉一个真正的武士,通过决斗的方式,并且在事出有因的情况下(在多襄丸看来,真砂的眼神中透着可能,让多襄丸期待与其的夫妻关系),多襄丸就成为“光明磊落”的汉子,这就是为什么多襄丸要“承认”自己是杀死武士的凶手的原因。

至于妻子,她在叙述中先强调自己受到强盗凌辱,再强调自己又受到丈夫的蔑视,这才让她产生弑夫的念头。

弑夫在这时候也变得成为突出妻子贞烈、知耻形象的直接途径。

因为在日本传统伦理道德中,洗刷耻辱是非常重要的,为了洗刷耻辱而杀死或者自杀是可以在一定程度上消减这种耻辱,而得到重新获得认可的机会,这就是日本的“耻辱文化”。

同样的,日本的“耻辱文化”也能同样可以解释武士的自杀行为,

并且武士作为受辱人,选择用短刀做“刨腹自尽”这样极有尊严的死法,不仅是他武士道精神的体现,而且会被世人称道。

但与之相应的,因为武士和妻子同样在乎“耻辱”,两人在叙述中,呈现了塑造相反形象的结果,在妻子眼里,武士懦弱又无能,而在武士眼里,妻子水性杨花,反而是强盗,在两人的叙述中,都作为次角色出现,伤害性并不高。

可毫无疑问的是,不管是强盗,还是武士、妻子,都在自己的叙述中竭力打造自己的形象,即使是为此背上谋害性命的罪名也在所不惜。

人性的阴暗和贪欲可见一斑,那么真相到底是怎样的呢?武士到底是谁杀的?我们还是没有头绪。

没有真相

如果真要细细分析真凶是谁?真相是什么?到最后可能还是一无所得。

这样说并非空穴来风,这是在前人的分析上总结出来的。

芥川文学专家海老井英次曾在20世纪80年代初提出了一个见解,他认为芥川龙之介在写作《竹林中》的时候,有意让“真相”无法再现和重构出来。

因为小说完全由七个证人证词构成,大家各执一词,没有争辩,也没有问答,那么到底谁在说谎?没有人能够证明,也没有依据证明。

我们可以先简单分析一下武士的话。

芥川龙之介的《竹林中》借鉴的是《今昔物语》中的一个故事,在原故事中,没有人死亡。

强盗觊觎妻子美色,将武士骗到丛林中捆绑,侮辱妻子后逃走,武士的妻子最后哭着给武士松了绑,并责骂武士身为武士却连自己的妻子都保护不了。

芥川龙之介对原故事进行了大幅改写,但是关于武士的性情,他利欲熏心、软弱无能的一面却保留了下来,这一点在武士被强盗骗到丛林中捆绑,却无人质疑这一点就可以看出来。

那么武士的叙述疑点就很多,不真实性更高。

但是武士已经死了,死人的话难道不是更加可信吗?

可话又说回来,武士是死的,他是借由巫女之口发言的,那谁又能保证巫女说的就是真实的?武士附身在巫女身上是真还是假?真正发言的人是谁?

这样推理来说,好像所有人的话都是不可信的,那真相就更加不可知了。

芥川龙之介说:“一切存在的东西,归根结底,难道不只是相信其存在吗?”

他的不可知论和怀疑主义在《竹林中》得到深刻体现,并且《竹林中》中真相确实是无法了解的。

但可以知道的是,人人都在撒谎,在抹黑别人的同时美化自己,是他们最黑暗的人性心理。

-

- 10部经典香港喜剧:最会演喜剧的不是周星驰,张学友,而是周润发

-

2025-03-17 15:25:44

-

- Gate.io发平台币-GT-不圈钱不私募这就是业界良心

-

2025-03-17 15:23:28

-

- 伪气功大师王林兴衰史:再奢华的别墅,也不过昙花一现

-

2025-03-16 18:28:34

-

- 中国第一“鬼村”-封门村揭秘

-

2025-03-16 18:26:18

-

- 内心阴暗的人有哪十大表现?如何避免被这些人“感染”?

-

2025-03-16 18:24:02

-

- 一等功臣隐居36年,曾一战歼敌四百人,晚年欠下2400元巨款

-

2025-03-16 18:21:47

-

- 5年前,外卖小哥击败北大硕士,获诗词大会全国冠军,如今在干啥

-

2025-03-16 18:19:31

-

- 警惕野鸡大学 - 韩国有认可的本科大学有哪些?

-

2025-03-16 18:17:15

-

- 认识一下世界各国的国旗

-

2025-03-16 18:15:00

-

- 鬼网三恐怖帮会之无限(一) 玩家文集分享

-

2025-03-16 18:12:44

-

- 强烈推荐!10部你不得不看的纪录片,每一部都震撼心灵!

-

2025-03-16 18:10:28

-

- 「四川」木里 - 现实与古老的交织,美丽且恐怖,没有终结

-

2025-03-16 18:08:13

-

- 我国的四大无人区,究竟在哪?为何引来无数人前来探险

-

2025-03-15 02:36:13

-

- 和食:传承千年的饮食文化

-

2025-03-15 02:33:57

-

- 国家公务员考试面试内容大全

-

2025-03-15 02:31:42

-

- 名人斋号考(中)

-

2025-03-15 02:29:26

-

- 中国福建长乐概况

-

2025-03-15 02:27:10

-

- 宋代之晋阳古城

-

2025-03-15 02:24:54

-

- 吴鹰:手压二马,30美元闯世界创70亿营收,曾把任正非逼出抑郁症

-

2025-03-15 02:22:38

-

- 特色资源“解锁”城市新IP 南海新区推动精致建设全方位“加速跑”

-

2025-03-15 02:20:23

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相)

前妻终于说出离婚的真相(跟前妻离婚后兄弟说出了真相) 杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁

杨幂1分11秒视频被疯狂转发 女主角到底是谁 中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责

中学生情侣在光天化日之下偷吃禁果,视频曝光引发网友强烈谴责 名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介

名模潘娇娇的那些喷血写真 潘娇娇简介 四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗?

四川省非常穷的20个县,有你的家乡吗? 实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米!

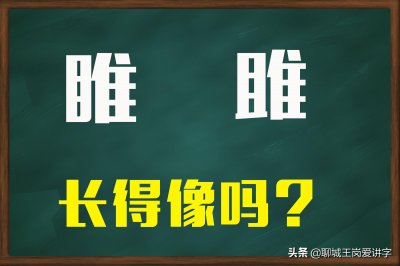

实拍:非洲版的“大阴人”嫪毐,长度达到惊人的1.2米! 汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了

汉字解读:“睢”和“雎”到底哪里不同?别再混淆了 199·99的含义 991的爱情意思

199·99的含义 991的爱情意思 “呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了

“呜呜呜~太丢人了”20岁男子被同性强奸了 毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态

毁三观!高校女生炫混乱私生活,曝光与多人发生关系动态